Мхи — древние и важные. Осторожно: пресноводные! Самые опасные обитатели рек и озер

Гидробиологичесние исследования

Многие отрасли человеческой деятельности, будь то рыбное хозяйство или коммунальное строительство, медицина или гидротехника, связаны с познанием законов, управляющих развитием жизни в водоемах. Поэтому любые сведения о жизни обитателей водоемов – рек, озер, прудов, водохранилищ, особенно расположенных в труднодоступных или малопосещаемых местах, могут оказаться чрезвычайно ценными, а подчас и уникальными. Для того же, чтобы интересный материал не пропал зря, нужно уметь его собрать, сохранить, описать и доставить в какое-нибудь научное учреждение, где он может быть использован. Простейшие гидробиологические наблюдения, т. е. наблюдения над жизнью в воде, можно провести в любом туристском походе, не обременяя себя чересчур сложным и тяжелым оборудованием.

Все население водоема (за исключением рыб) делится по своему образу жизни на две большие группы. Организмы, населяющие дно водоема – не только ил, но и различные предметы, находящиеся на дне (сваи, валуны, травянистую водную растительность и т. д.), прикрепленные к чему-либо на дне или свободно передвигающиеся, называются бенти-ческими, или бентосом. Их противоположностью являются животные и растения, свободно парящие или медленно плавающие в водной толще,-планктон. Планктонные организмы, даже обладающие способностью к самостоятельному передвижению, как правило, не могут противостоять течению и перемещаются вместе с водными массами, что и отличает их от активных пловцов – рыб, составляющих так называемый нектон.

Планктонные рачки:

а – циклоп; б – диаптомус; в – босмина; г – лептодора; д – битотреф; е – полифемус; ж – мизида

Распределение как бентических, так и планктонных организмов в водоеме зависит в конечном счете от того, где они находят необходимую для жизни пищу. Принципиальное различие между растениями и животными заключается в том, что растения в процессе питания (фотосинтеза), происходящего только на свету, потребляют неорганические вещества, создавая из них органические, животные же питаются уже готовыми органическими веществами. Таким образом, распределение водорослей как в планктоне, так и в бентосе определяется в основном условиями освещенности. Планктонные водоросли (фитопланктон) приурочены к верхним слоям воды, летом их максимальное развитие наблюдается в большинстве озер на глубине 2-5 м. Бентические водоросли (фитобентос) в наибольшем количестве обитают в прибрежной области. Животные планктона (зоопланктон) распределены в толще воды более равномерно, чем водоросли. Правда, многие из них, питающиеся планктонными водорослями, сосредоточены в верхних слоях воды, но и глубже обитают многие организмы, пищу которых составляют отмершие планктонные водоросли и бактерии. Бентические животные (зообентос) обильней в прибрежьях, так как развитая здесь высшая водная растительность и бенти-ческие водоросли представляют прекрасную кормовую базу для животных-вегетарианцев, а те в свою очередь служат пищей хищникам. Однако в пределах глубинной зоны озер и водохранилищ встречается также довольно много представителей зообентоса, питающихся либо органической частью илом, либо другими организмами. В реках планктон обычно довольно однообразен, а бентос богаче у берегов.

В планктоне большинства озер и рек преобладают веслоногие и ветвистоусые рачки, коловратки и водоросли: диатомовые, зеленые и сине-зеленые. Планктонные животные гораздо крупнее водорослей, кроме того, они обладают способностью самостоятельно двигаться; поэтому, заглянув в микроскоп, первыми вы заметите веслоногих рачков-циклопов, водящихся в самых разнообразных водоемах от луж до болот включительно, и обитателей озер диаптомусов, а из ветвистоусых – дафний, знакомых любителям-аквариумистам, и смешных, похожих на слоников, босмин.

В больших озерах может попасться интересный представитель отряда расщепленноногих раков – мизида – прозрачный рачок длиной 1-5 см, с яркими черными глазами. Это животное в древние времена обитало в морях, а затем приспособилось к жизни в пресных водоемах. Нельзя не обратить внимания на изящные парашютики коловраток. Все эти крошечные животные играют в водоеме очень важную роль, так как служат прекрасным кормом для многих рыб. По данным химического анализа, питательность босмин, например, близка к омарам и превосходит сельдь и даже лосося.

Наиболее крупные колонии планктонных водорослей видны при небольшом увеличении: звездочки астерионелли, цепочки табеллярии и мелозиры. При большом увеличении можно рассмотреть необыкновенно тонкую и изящную скульптуру кремнеземных панцирей диатомовых водорослей. Диатомовые так красивы и разнообразны, что служат предметом коллекционирования.

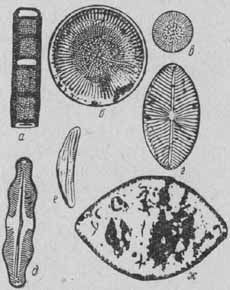

Диатомовые водоросли при большом увеличении: Планктонные: а – мелозира; б – стефанодискус; в – циклотелла. Бентические: г – навикуля; д – пиннулярия; е – амфора; ж – сюрирелла

На изучении диатомовых водорослей основан один из важнейших методов современной геологии – диатомовый анализ: прекрасно сохраняющиеся в осадочных породах кремнеземные панцири диатомей позволяют по составу планктона определить возраст и характер водоемов, в которых эти породы образовались. Помимо диатомовых в планктоне постоянно встречаются сине-зеленые водоросли. Многие из них служат причиной "цветения" воды: на поверхности водоема появляются бурые хлопья или зеленый налет, состоящие из бесчисленных колоний сине-зеленых, при этом вода приобретает отвратительный вкус и запах от разлагающихся водорослей (иногда становится ядовитой); при этом может даже возникнуть недостаток кислорода, ведущий к гибели рыб.

Планктонные водоросли:

Сине-зеленые: а – микроцистис; б – гомфосферия. 3еленые: в – диктиосфериум; г – педиаструм; д- сфероцистис; е – ставраструм; ж – клостериум. Перидиниевые: з – церациум; и – перидиниум; к – золотистая водоросль динобрион

Широко распространены зеленые водоросли: диктиосфериум, педиаструм, сфероцистис.

Если же просматривать под микроскопом планктон болот или заболоченных озер и ручьев, то первое, что бросится в глаза, – это десмидиевые водоросли (также из группы зеленых). Из перидиниевых водорослей наиболее часто попадается изысканный церациум, сам же перидиниум обратит на себя внимание тем, что передвигается при помощи своих двух жгутиков ничуть не медленнее многих представителей зоопланктона. Колонии прозрачных бокальчиков динобриона из группы золотистых водорослей обязательно встретятся в весеннем или осеннем планктоне. Фитопланктон, один из основных источников первичного органического вещества в водоеме, создаваемого в процессе фотосинтеза непосредственно из неорганической материи, – это первое звено в пищевой цепи водоема.

Бентические организмы большей частью, гораздо крупнее планктонных, их почти всегда можно увидеть простым глазом. Фитобентос – это прежде всего зеленая "борода" и "тина", покрывающая прибрежные скалы и различные погруженные в воду предметы. У нас на северо-западе особенно широко распространена зеленая водоросль улотрикс, это она образует зеленую колышащуюся бахрому на гранитных плитах набережных Невы. На дне небольших водоемов и на стеблях водных растений попадаются круглые, плотные, часто величиной со сливу колонии сине-зеленой водоросли сфероностока, или глеотрихии. Беловатые слизистые налеты на камнях, сваях, водных растениях – колонии диатомовых. В иле обитают самые крупные из пресноводных диатомовых, например сюрирелла.

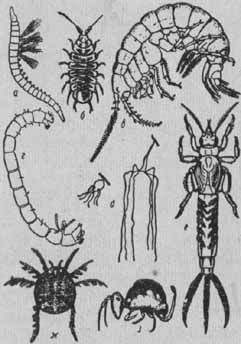

Бентические организмы:

а – олигохета; б – водяной ослик; в – бокоплав; г – мотыль, или личинка тендипедиды; д – гидра; е – личинка поденки; ж – водяной клещик; з – ногохвостка

Чрезвычайно многочисленны и разнообразны бентические животные: олигохеты, ракообразные, моллюски, пиявки, губки, кишечнополостные, насекомые и их личинки.

Олигохеты (малощетинковые черви) живут на дне и питаются органическими веществами ила, зарываясь в него, как это делают на суше дождевые черви. Пропуская массы ила через свой кишечник (количество ила, пропущенного за сутки, в четыре раза превышает вес самого животного), олигохеты способствуют изменению его структуры и состава.

Широко распространены в прибрежной части водоемов представители бентических ракообразных: похожие на мокриц водяные ослики и бокоплавы. Некоторые бокоплавы, переселенцы из древних морей, перешедшие к жизни в пресных водах, представляют очень большой интерес при воссоздании истории водоемов. Ну и, наконец, кто же не знает речных раков, живущих в глинистых норках по берегам рек и озер. Извлеченные из своих убежищ, они составят приятное дополнение к походному меню.

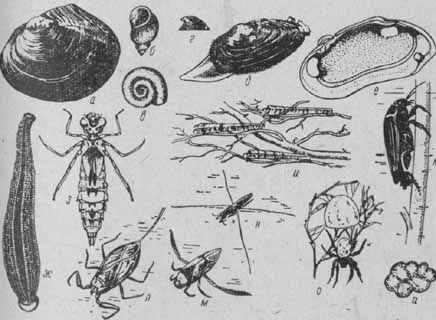

Бентические организмы:

а – беззубка; б – прудовик; в – катушка; г – чашечка; д – перловина; е – жемчужница-маргаритана; ж – медицинская пиявка; з – личинка стрекозы; и – личинки ручейников; к – жук-плавунец; л – клоп водяной скорпион; м – клоп-гладыш; н – клоп-водомерка; о – паук серебрянка; п – сине-зеленая водоросль глеотрихия

Из пресноводных губок наиболее распространена у нас бадяга, ее зеленые коралло-кидноветвящиеся колонии легко узнать в прибрежной части многих озер.

Представители кишечнополостных (медузы, кораллы и др.) – обитатели морей. К жизни в пресной воде перешли очень немногие из представителей этой группы. Зачерпнув немного воды из небольшого пруда или канавы и дав ей отстояться, вы почти всегда увидите прилепившихся к стенке стакана маленьких гидр (бурые, слегка утолщенные посередине стебельки с венчиком щупалец на конце). Это крошечное существо замечательно своей необыкновенной жизнеспособностью: можно высушить гидру, истолочь ее в ступке, просеять сквозь сито и все же в мельчайшем порошке всегда сохранится несколько клеток, из которых в воде разовьются новые животные.

В пресных водоемах обитает множество личинок насекомых, а ногохвостки, некоторые жуки, клещи и клопы весь свой жизненный цикл проводят в воде. В тихих заводях на поверхности воды часто можно увидеть серую пыль, которая при ближайшем рассмотрении оказывается мельчайшими насекомыми – ногохвостками. Всем знаком клоп-водомерка, скользящий как конькобежец по зеркальной глади озера или пруда. Его тонкие лапки, не смачиваемые водой вследствие покрывающего их слоя жира, вдавливают немного поверхностную пленку, не прорывая ее, что и позволяет насекомому "ходить" по воде. Мелкие жуки-вертляки, тоже знакомые каждому, – опасные хищники, способные быстро и глубоко нырять за своей добычей. У вертляков интересно устроены глаза: каждый из них разделен на две части – одна смотрит вверх, а другая под воду.

Личинки насекомых – важнейшая часть питания рыб. Особенно широко распространены личинки ветвистоусых (некусающихся) комаров – тендипедид, населяющие даже глубинную область озер и рек. Личинки поденок также иногда опускаются довольно глубоко, заходя за пределы зарослей водной растительности. Массовый вылет взрослых поденок можно наблюдать летом: миллионы нежных, легких насекомых усеивают озеро и окружающий берег. Очень часто распространены в реках, озерах, прудах и канавах, особенно среди водных растений, личинки стрекоз. Мелкие личинки стрекоз охотно поедаются рыбами, крупные же сами поедают олигохет, личинок других водных насекомых, головастиков и даже молодь рыб. Личинки ручейников легко узнать по разнообразным домикам из песчинок, кусочков растений, иногда из паутины.

Далеко не всегда известно, какой взрослой форме насекомого соответствует та или иная личинка, поэтому наблюдения над вылетом взрослых насекомых (имаго) и коллекционирование достоверных пар личинка – имаго могут принести очень большую пользу.

Единственный из пауков в наших местах, ведущий истинно водный образ жизни, – серебрянка. Построив из паутины колокол, прикрепленный к подводным растениям, серебрянка наполняет его воздухом, приносимым между волосками мохнатых лапок. В Колоколе паук живет и выводит молодь.

Бентические животные – основная кормовая база в водоеме, большинство из них охотно поедается рыбами. Часто по распространению бентических животных в водоеме можно судить о местонахождений рыбного стада (в больших озерах).

Приступая к отбору гидробиологических проб в водоеме, следует так расположить пункты сборов, чтобы по возможности охватить все многообразие животных и растений, учитывая, что они теснейшим образом связаны с условиями среды обитания и изменяются в зависимости от последних.

Планктон нужно непременно взять в открытой и прибрежной частях, если озеро или пруд достаточно велики. В большом озере лучше заложить профиль из нескольких (четырех-пяти) станций от берега к центру. Если отдельные участки озера отличаются друг от друга по характеру берегов, прибрежной растительности, цвету или запаху воды, обязательно надо взять по пробе в каждом районе. Так же следует поступить, если озеро состоит из нескольких плесов или имеет глубоко врезанные заливы. В реках можно ограничиться одной пробой планктона, так как он очень однообразен.

Бентос следует собирать по тому же принципу, что и планктон, стараясь при этом oxaрактеризовать также все виды грунтов (глины, песок, галечник, валуны, скалы), заросли высшей водной растительности (тростник, рогоз, кувшинки, рдесты) и всевозможные подводные предметы (сваи, бревна, каменные основания гидротехнических сооружений). В реках бентос надо собрать в нескольких местах вдоль русла. Сборы планктона и бентоса необходимо сопровождать общим, как можно более подробным описанием озера, еще лучше, если есть возможность, провести гидрологические и химические наблюдения, как это указано в предыдущих статьях сборника. Только имея более или менее полное представление об условиях существования организмов в водоеме, можно как следует использовать собранный гидробиологический материал: объяснить тот или иной видовой состав животных и растений, охарактеризовать те их разновидности, местообитание и свойства которых мало известны, дать прогнозы сезонных изменений в животном и растительном мире.

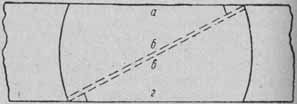

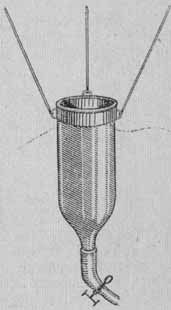

Планктонная сетка

Для сбора планктона нужно пользоваться планктонной сеткой. Она состоит из латунного кольца диаметром около 20 см, к которому пришит конический мешок из тонкой шелковой ткани – мельничного сита, употребляемого в промышленности для просева муки. Мешок заканчивается металлическим стаканчиком. Наиболее экономная и простая выкройка сетки показана на рисунке. Чтобы сетка получилась ровной, сшивать необходимо прямой край с косым ("а" с "в" и "б" с "г"). Сверху и снизу хорошо пришить по полосе белой бязи, чтобы шелк не перетирался о кольцо и стаканчик. Сетку надо шить бельевым швом, тонкими и прочными нитками. Стаканчик лучше всего изготовить из латуни, диаметр его может быть около 4 см. На нижнее отверстие удобно надеть кусочек резинового шланга с зажимом. Внутренняя поверхность стаканчика должна быть как можно более гладкой. Три прочных шнура прикрепляют к кольцам на ободе стаканчика, к кольцу сетки и связывают вверху узлом или привязывают к небольшому колечку. К этому же колечку крепят линь, на котором сетку опускают в воду. Для сборов фитопланктона сетку нужно сшить из сита № 77 (№ 25 по старой нумерации), так как эта ткань имеет наиболее мелкие ячейки и удерживает даже мельчайшие водоросли. Зоопланктон можно собирать этой же сеткой, но тогда количество веслоногих рачков и некоторых активно плавающих организмов уменьшится, так как медленная фильтрация воды через плотную ткань позволит многим из них выплыть из сетки во время лова. Лучше, если есть возможность, произвести лов еще и сеткой с менее частым ситом (№ 49-55 по новой и № 12-14 по старой нумерации).

Выкройка планктонной сетки

Планктонной сетью можно облавливать озеро горизонтально и вертикально. При горизонтальном лове сетку забрасывают как можно дальше, а затем медленно ведут за лодкой или вдоль берега так, чтобы ее входное отверстие было погружено в воду. Надо следить за тем, чтобы стаканчик не задевал дна, иначе поднятая им муть сильно засорит пробу и затруднит ее обработку. При вертикальных ловах сетку опускают до дна (но не кладут на дно!) и медленно выбирают. Тянуть сетку нужно в обоих случаях равномерно и никогда не закидывать дважды, не слив предварительно осадок из стаканчика. Если водоем большой, то при горизонтальном лове лучше тянуть сетку определенное расстояние, отсчитываемое, например, гребками (100 гребков), если нельзя его измерить, или определенное время по часам (5 минут). Осадок, остающийся в стаканчике после того, как сетка вынута и избыток воды профильтровался через ее стенки, нужно слить в небольшую баночку с хорошо подобранной пробкой. Затем сполоснуть сетку, погрузив ее так, чтобы вода не переливалась через кольцо, а поступала только сквозь сито, и снова слить остаток в ту же баночку. После этого, вывернув сетку, выполоскать ее. Для хранения планктонных проб нужны баночки емкостью около 100 куб. см (очень удобны продающиеся в аптеках плоские плевательницы из толстого коричневого стекла с навинчивающимися металлическими пробками).

Стаканчик планктонной сетки

Если планктонная сетка порвется, то починить ее можно следующим образом: кусочек фотопленки окунуть на минуту в ацетон и заклеить им дырку, края которой предварительно тоже смочить ацетоном.

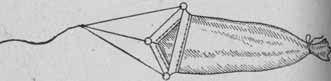

Для сбора проб бентоса очень удобна маленькая закидная драга. Треугольная рама драги делается из круглого или плоского железа. Длина сторон треугольника может быть любой. По одной стороне рамы сверлят отверстия и нашивают мешок из плотной мешковины. Нижний конец мешка удобно сделать открытым и завязывать его веревкой, чтобы можно было вынимать содержимое, не выворачивая драги. К углам треугольника крепят трос, так же как и у планктонной сетки. Драгу можно закидывать с берега или с лодки, вести ее по дну надо не слишком быстро и равномерными движениями. Расстояние, пройденное драгой, надо по возможности измерить.

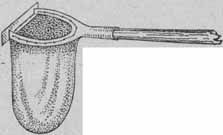

Вынув драгу, ее содержимое выкладывают в сачок, предназначенный для промывки, чтобы избавиться от лишнего грунта. Ободок сачка делают из толстой проволоки, мешок – из крупноячеистого мельничного сита (№ 23-24 по новой и № 3-4 по старой нумерации). Как и у планктонной сетки, проволоку лучше обшить полосой бязи, к которой и пришивать газ. Надетый на палку сачок может служить не только для промывки, но и для лова в прибрежной зоне, особенно в зарослях высшей водной растительности, где неудобно использовать драгу.

Пробы бентоса даже после промывки могут не поместиться в маленькие банки. Для их первоначального хранения надо иметь несколько больших банок (0,5-1 л). Затем пробу разбирают: выливая ее понемногу в белую эмалированную тарелку или фотографическую ванночку и добавляя воды (лучше процеженной сквозь сачок, чтобы не попали посторонние организмы), извлекают животах пинцетом, а самых мелких – пипеткой и перекладывают в бутылочку из-под пенициллина (крупных – в баночку).

Закидная драга

При взятии проб бентоеа очень поможет маска для подводного плавания с дыхательной трубкой (еще лучше – с аквалангом). Снаряженные таким образом вы не будете собирать материал вслепую, а отберете его аккуратно с разных грунтов и подводных предметов, можно даже с определенной площади, например 1 кв. м или 1 кв. дм (для обрастаний). Маска дает возможность наблюдать за поведением наиболее крупных обитателей водоема, видных простым глазом, а любые наблюдения в этой области представляют огромный интерес.

Таким же образом вы можете наблюдать за рыбами. Кроме того, пойманных вами рыб надо измерить, описать их окраску, взять несколько чешуи со спинной части и содержимое желудка для просмотра под микроскопом.

Для сбора обрастаний нужно приготовить небольшой скребок. Его легко можно сделать из ухвата, приварив к концам последнего заточенную с внешнего края металлическую полосу, которая служит ножом. Мешок скребка делают из мелкоячеистого мельничного сита, чтобы достаточно полно захватывать мелкие формы водорослей. Скребком удобно соскабливать обрастания со скал, крупных камней, свай, растений. Небольшие растения надо брать для анализа обрастаний целиком или частично (по куску стебля из нижней и верхней части, несколько листьев, корень).

Скребок

Все гидробиологические пробы необходимо зафиксировать. Для этого к ним приливается 40-процентный формалин с таким расчетом, чтобы получился 4-процентный раствор (т. е. на 90 куб. см воды 10 куб. см формалина).

Чтобы пробы не пролились во время перевозки, можно запечатать их, обмакнув горлышками банок с плотно пригнанными пробками в расплавленную смесь, состоящую из 2 частей парафина, 1 части воска и 1 части канифоли.

Каждую пробу снабжают этикеткой, в которой должно быть указано название водоема, пункт сбора (его можно обозначить номером, проставленным на карте или схеме), глубина в месте взятия пробы, краткая характеристика места сбора (чистая вода или заросли водных растений), для бентоса – характер грунта, способ и орудие лова, дата.

Например:

Оз. Светлое, Приозерский район Ленинградской области, станция 1, гл. 1 м, заросли тростника, оливково-серый ил, лов драгой 10 м, 22/VIII 1962 г.

Этикетку сначала можно написать мягким карандашом на кальке, но впоследствии ее необходимо заменить написанной несмывающейся тушью. Очень удобно предварительно написать на баночках номера эмалевой краской, это помогает при разборе и учете проб. Все пробы нужно записывать также и в полевой дневник, где вы ведете описание водоема. Полевые записи надо делать очень тщательно и разборчиво простым карандашом в тетради или блокноте. Очень уж обидно по возвращении из маршрута обнаружить, что с трудом добытый материал невозможно использовать.

Литература

Жадин В. И. и Герд С. В. Реки, озера и водохранилища СССР, их фауна и флора. М., Учпедгиз, 1961.

Лепнева С. Г. Жизнь в озерах. "Жизнь пресных вод СССР", т. III. М.-Л., изд-во АН СССР, 1950.

Липин А. Н. Пресные воды и их жизнь. М., Учпедгиз, 1950.

Рылов В. М. Жизнь пресных вод. Петроград, 1923.

Яшнов В. А. Малый практикум по гидробиологии. М., "Советская наука", 1952.

Из книги Тхэквондо [Теория и методика. Том.1. Спортивное единоборство] автора Шулика Юрий АлександровичГлава 20. Научные исследования в тхэквондо

Из книги Подготовка юного тяжелоатлета автора Дворкин Леонид Самойлович4.3. Исследования в тренировочных условиях Частота пульса при выполнении рывка и толчка. К моменту первого исследования юные спортсмены занимались в секции тяжелой атлетики не менее шести месяцев. Этого времени было достаточно для получения необходимых навыков

Из книги Психологический анализ в большом футболе автора Хигир Борис ЮрьевичГлава I Прикладные психологические исследования в футболе Футбол не избалован вниманием психологов. Повышенный интерес общественности к футболу и футболистам создает особые сложности для психологических исследований вообще, и для прикладных в особенности. Практиками

автора Автор неизвестенГлава 20. Научные исследования в спортивной борьбе В настоящее время в условиях постоянного роста спортивных результатов особое значение приобретает отбор способных спортсменов и постоянное совершенствование методики обучения и тренировки с учетом возрастающих

Из книги Греко-римская борьба: учебник автора Автор неизвестенВыбор темы, постановка задач исследования Выбор темы знаменует собой начало работы и вытекает непосредственно из необходимости изучения всестороннего процесса воспитания и подготовки спортсмена. Тема должна отвечать современным требованиям науки (спортивной

Из книги Греко-римская борьба: учебник автора Автор неизвестенМетоды исследования Для решения задач теории и методики обучения и тренировки борца наиболее эффективными можно считать следующие методы исследования (по порядку проведения):1. Анализ источников специальной литературы.2. Анкетирование и социологический опрос.3.

Из книги Греко-римская борьба: учебник автора Автор неизвестенОбработка результатов исследования Один из важнейших разделов научно-исследовательской работы – обработка полученных результатов. От глубины анализа фактического материала исследования зависит эффективность выводов и предложений.При решении крупных проблем таких,

Из книги Дзюдо [Система и борьба: учебник] автора Шулика Юрий АлександровичГЛАВА 21 НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В ДЗЮДО Проблемы повышения эффективности физической культуры в деле обеспечения полноценного физического развития людей и длительного поддержания их функциональных возможностей в первую очередь требуют проведения исследования

автораГлава 2. Методология и методы исследования процесса развития интеллектуальных способностей у подростков в условиях спортивной деятельности 2.1. Теоретико-методологические аспекты исследования процесса развития интеллектуальных способностей у подростков в спортивной

Из книги Развитие интеллектуальных способностей подростков в условиях спортивной деятельности: теоретико-методологические и организационные предпосылки автора Кузьменко Галина Анатольевна2.1. Теоретико-методологические аспекты исследования процесса развития интеллектуальных способностей у подростков в спортивной деятельности Чтобы видеть новое, необходимо делать нечто новое. Г. К. Лихтенберг Детско-юношеский спорт на современном этапе развития как

Из книги Развитие интеллектуальных способностей подростков в условиях спортивной деятельности: теоретико-методологические и организационные предпосылки автора Кузьменко Галина Анатольевна2.2. Методы исследования интеллектуальных способностей подростков в условиях спортивной деятельности Каждый изученный факт становится ключом к другим фактам. Е. Юманс Интеллектуальные способности проявляются в спортивной деятельности и позволяют оптимизировать ее

автора Хаят ДавидЭпидемиологические исследования: случай-контроль и когортные исследования В отношении связи между рационом питания и раком существуют два различных типа исследований, каждый – со своими ограничениями. Они называются «случай-контроль» и «когортные

Из книги Антираковая диета. Продукты, которые мы должны есть, чтобы защититься от опасного недуга автора Хаят ДавидЭкспериментальные исследования Эти исследования гораздо более интересны!Они состоят в тестировании воздействия конкретного продукта на клетки в культуре или на клетки животных.Они позволяют глубже понять механизмы, посредством которых то или иное биосоединение

Из книги Антираковая диета. Продукты, которые мы должны есть, чтобы защититься от опасного недуга автора Хаят ДавидИнтервенционные исследования Так называется последний тип исследований, наиболее сложный и дорогостоящий.Они предполагают использование большой популяции испытуемых. Эта популяция разделяется на две сопоставимые группы (ранее мы говорили, какие ограничения может

Из книги Совершенное тело за 4 часа автора Феррис Тимоти5. Заинтересованы ли спонсоры исследования в определенных результатах? Остерегайтесь нечестивых союзов между источниками финансирования и учеными.Фред Стэр, основатель и глава кафедры питания Гарвардского университета, в 1960 году получил от компании General Foods грант в

на тему: "Низшие и высшие растения: водоросли, мохообразные и папортникообразные"

Низшие и высшие растения

Растения делят на две группы, или два подцарства: низшие растения и высшие. Низшими называют такие растения, вегетативное тело которых не расчленено на органы, а высшими - растения со специализированными вегетативными органами, состоящими из разных тканей.

Систематика растений

Разобраться в биоразнообразии позволяет наука систематика. Существует систематика растений, животных, грибов, бактерий.

Собственно, в обычной жизни человек тоже систематизирует. Так, чашка, стакан, сахарница объединяются в категорию "чайная посуда", а тарелка, вилка, столовая ложка - в категорию "столовая посуда". Обе категории объединяются в более широкую категорию "посуда". Вместе с мебелью посуда, например, может быть объединена в еще более широкую категорию "домашняя утварь" и т.д.

Чем меньше ранг систематической категории, тем большее их число существует. Отделов растений известно всего 15-16, а видов - около 350 000. В одно семейство может входить 1000 родов. Известны роды в 2000-3000 видов. Но есть роды всего с одним видом и семейства с одним родом.

Вид - основная единица систематики. Называя какое-либо растение, мы подразумеваем, как правило, вид. Растения одного вида могут давать потомство, разные виды, как правило, не могут. Поэтому виды, обитающие в природе совместно, не скрещиваются и хорошо различаются. Каждый вид обязательно относится одновременно и ко всем остальным систематическим категориям. Например: осина относится к роду тополь, семейству ивовых, порядку ивоцветных, классу двудольных, к отделу цветковых растений.

Название вида состоит обычно из двух слов, причем первое слово обозначает род, а второе - собственно вид (например, береза бородавчатая, лютик едкий, смородина черная; исключение - осина, помидор, картофель).

В научных книгах названия обязательно пишутся и на латинском языке (что понятно ученым всего мира).

У культурных растений, в пределах одного вида, часто существует множество сортов. У домашней яблони, например, их несколько тысяч. Сорт - результат деятельности человека. Сорта в отличие от видов могут скрещиваться друг с другом.

Водоросли: их экология и значение

Общие особенности водорослей. Водоросли от других растительных организмов отличаются следующими признаками:

Водоросли, или низшие растения

Живут главным образом в воде.

Не имеют вегетативных органов.

Органы размножения одноклеточные.

Окраска разнообразна.

Высшие растения

Живут на суше (обитание в воде вторично).

Имеют вегетативные органы.

Органы размножения многоклеточные.

Листья всегда зеленые.

Водоросли могут быть одноклеточные и многоклеточные, иногда крупных размеров, до нескольких десятков метров. Они фотосинтезируют и имеют хлорофилл, но нередко и другие пигменты. Окраска водорослей может быть зеленая, желтоватая, бурая, красная. Клетка водорослей имеет те же части, что и у высших растений. Их фотосинтезирующие пластиды, от которых зависит окраска, называют хроматофора-ми. Размножаются водоросли вегетативным, бесполым и половым путем.

Зеленые водоросли, обитающие в пресных водоемах. Большинство зеленых водорослей живет в пресных водоемах, в морях их сравнительно немного. Существуют одноклеточные и многоклеточные водоросли.

Хламид о, монада и хлорелла. Мелкие одноклеточные водоросли. Их можно рассмотреть только при помощи микроскопа. Они имеют оболочку, ядро, цитоплазму, чашевидный хроматофор. Но отличаются существенными признаками.

Хламидомонада

Активно передвигается посредством жгутиков.

Имеется красный светочувствительный глазок.

Имеются пульсирующие вакуоли.

Бесполое размножение посредством подвижных спор со жгутиками - зооспор.

Половой процесс протекает при помощи двужгутиковых гамет.

Обитает в мелких пресных водоемах.

Хлорелла

Неподвижна.

Красный светочувствительный глазок отсутствует.

Пульсирующие вакуоли отсутствуют.

Бесполое размножение посредством неподвижных спор.

Половой процесс отсутствует.

Обитает в основном на сырой почве и стволах деревьев.

Спирогира. Самая обыкновенная нитчатая зеленая водоросль. Образует основную массу скользкой зеленой тины в прудах. Клетка имеет следующие части: оболочку, покрытую слизью; крупное ядро с ядрышком (хорошо заметное под микроскопом); цитоплазму; хроматофор в виде одной или нескольких лент, расположенных по спирали; вакуоль, занимающую большую часть клетки.

Вегетативное размножение у спирогиры происходит простым разрывом нитей. Споры бесполого размножения отсутствуют. Половой процесс - конъюгация, т.е. слияние обычных вегетативных клеток, а не особых гамет. Этапы конъюгации:

1 - две нити располагаются параллельно;

2 - противолежащие клетки дают выросты навстречу друг другу, так что образуется подобие лестницы;

3 - оболочки на концах отростков растворяются;

4 - содержимое одной из клеток перетекает в клетку напротив и сливается с ее содержимым, в результате чего образуется зигота.

Кладофора представляет собой не слизистые на ощупь ветвящиеся нити, прикрепленные к субстрату. Хроматофор - в виде сеточки. Каждая клетка имеет много ядер (это встречается иногда у водорослей, но никогда - у высших растений). Бесполое и половое размножение происходит примерно как у хламидомонады.

Таким образом, признаки четырех родов зеленых водорослей таковы:

Морские водоросли. Одни морские водоросли микроскопические, часто одноклеточные. Много их обитает в поверхностных слоях воды и составляют часть планктона. Другие обитают на дне, главным образом на камнях и подводных скалах, на сравнительно небольших глубинах (150 - 200 м), т.е. в основном в прибрежной полосе.

Водорослям необходим свет, поэтому на очень больших глубинах они существовать не могут. Их мало и там, где вода бедна питательными веществами. Основную массу донных водорослей составляют бурые и красные водоросли. Форма этих водорослей очень разнообразна: в виде кустиков, пластиночек, шнуров. Бурые водоросли окрашены в бурый, коричневый или почти черный цвета; красные - в розовый, ярко - или темно-красный. Бурые водоросли достигают самых крупных среди морских водорослей размеров. К ним относится, в частности, ламинария, или морская капуста.

Тело ламинарии (слоевище) напоминает длинный довольно узкий лист на черешке. Ко дну она прикрепляется выростами - ризоидами. Как и у других водорослей, ризоиды служат лишь для прикрепления: вода всасывается всей поверхностью. Ламинария достигает нескольких метров в длину. Внутреннее строение ее довольно сложное. У нее имеются даже ситовидные клетки, напоминающие ситовидные трубки высших растений. Но сосуды отсутствуют, поскольку у водорослей в них нет и надобности. У ламинарии образуются зооспоры, из которых вырастают микроскопические заростки с половыми органами. Так что цикл развития ламинарии несколько напоминает папоротники.

В прибрежной зоне наших северных морей обитает фукус, также бурая водоросль. Слоевище фукуса сильно рассечено на ремневидные доли. Оно гораздо мельче, чем у ламинарии (до 50 см длиной). Половые органы образуются в специальных вместилищах. Спор бесполого размножения нет. Значение морских водорослей в основном заключается в следующем:

планктонные водоросли играют большую роль в питании морских животных;

заросли донных водорослей дают приют рыбам и другим животным;

ламинарию и другие водоросли использует в пищу человек;

из бурых и красных водорослей получают йод и агар-агар;

хлорелла используется в космонавтике для восстановления нормального состава воздуха.

Мохообразные

Общие признаки. Мохообразные - растения, часто очень маленькие, сравнительно простого строения. В отличие от водорослей у них, как правило, имеются листья и стебли. Корни всегда отсутствуют; есть только ризоиды. Половые органы и спорангии многоклеточные. Цикл развития совершенно особенный - коробочки со спорангиями развиваются из зиготы непосредственно на растении.

Строение мохообразных. Зеленые, или бриевые, мхи. Последний эпитет удачнее, поскольку все мохообразные - зеленые растения.

Среди бриевых мхов один из самых крупных представителей - кукушкин лен. Его стебли достигают длины 20 см (для мхов это очень много). Стебель неветвящийся, густо покрыт узкими листьями, несколько напоминая настоящий лен (отсюда и название). Вместо корней - просто устроенные ризоиды, отходящие от нижней части стебля. Они служат как для прикрепления, так и для всасывания воды (в отличие от водорослей). По сравнению с водорослями бриевые мхи отличаются и сложным внутренним строением. Например, у кукушкина льна имеется подобие эпидермиса и проводящей ткани.

Кукушкин лен - двудомное растение: мужские и женские половые органы находятся на разных экземплярах, близ верхушки. Мужские половые органы - антеридии представляют собой мешочки, в них образуются сперматозоиды. Женские половые органы - архегоний похожи на колбочки с длинными шейками. Их стенка состоит из одного слоя клеток; в расширенной части колбочки находится яйцеклетка. Для оплодотворения необходимы дождь или роса. Тогда сперматозоиды могут попасть на архегоний и проникнуть через шейку к яйцеклетке. Из зиготы образуется коробочка на длинной ножке. Коробочка имеет крышечку и покрыта сверху колпачком. Внутри находится спорангий в виде муфты. В спорангии образуются споры, которые по созревании выпадают из коробочки. Для этого должна отпасть крышечка и разрушиться стенка спорангия. Ясно, что чем длиннее ножка, тем дальше могут рассыпаться споры. Спора прорастает, образуя тонкую зеленую нить. На нити появляются почки, из которых вырастают побеги мха.

Бриевые мхи очень распространены в природе. Их можно найти на болотах, лугах, пустынях. Особенно много их в тенистых лесах. Не все они похожи на кукушкин лен. У многих стебли сильно ветвятся, часто они стелющиеся. Немало мхов, у которых стебли не превышают 2-3 см. Различной формы могут быть и коробочки. Но жизненный цикл у всех одинаковый.

Торфяные, или сфагновые, мхи. Торфяные мхи растут на торфяных болотах, вместе с клюквой, голубикой и багульником. Лишь очень немногие растения уживаются с торфяными мхами. Они всегда возникают в массе, образуя сплошной ковер. Стебель сфагновых мхов ветвится, образуя веточки трех типов: одни отходят в стороны, другие свисают, прилегая к стеблю, третьи образуют подобие головки на верхушке. Листья очень мелкие (едва видны невооруженным глазом) и состоят из одного слоя клеток. Клетки встречаются двух типов: крупные водоносные, прозрачные, со спиральными утолщениями стенок и узкие хлорофиллоносные, зеленые. Каждая водоносная клетка окружена несколькими хлорофилл оносными клетками. Водоносные клетки могут очень быстро впитывать огромное количество воды (в 25 раз больше сухого веса) и столь же быстро ее терять. Благодаря такой особенности у сфагнума нет не только корней, но и ризоидов (они ему не нужны). Размножаются сфагновые мхи так же, как и бриевые.

Растения сфагнума нарастают сверху и отмирают снизу. Отмирающие нижние части вместе с другими растениями превращаются в торф. Последний образуется при неполном разложении частей растений (не хватает кислорода). Торф - ценное топливо. Однако во многих случаях осушение болот нежелательно. Во-первых, могут возникнуть изменения климата; во-вторых, на сфагновых болотах часто встречаются редкие растения. Целый ряд сфагновых болот получил сейчас статус памятников природы.

Папоротникообразные

Общие признаки. Папоротникообразные имеют корни и побеги (стебли с листьями). Размножаются они спорами. Половые органы образуются на особых мелких растеньицах - заростках.

Строение папоротников. Папоротники широко распространены. У них крупные, сильно рассеченные листья, отходящие от корневища. На корневище образуются и придаточные корни. Черешки покрыты буроватыми чешуйками. Верхушка молодых листьев свернута в улитку. В процессе роста улитка раскручивается, и лист растет верхушкой, как побег. За эту особенность листья папоротника называют иногда плосковетками.

Размножение папоротников. На нижней стороне листа (но не каждого) образуются спорангии, расположенные кучками и часто прикрытые покрывальцами или краем пластинки листа. Отдельный спорангий простым глазом увидеть трудно. Его строение идеально приспособлено для разбрасывания спор. По форме он похож на двояковыпуклую линзу. Стенки спорангия состоят из одного слоя клеток. Все они тонкостенные, за исключением клеток, расположенных по гребню (кольцо). У этих клеток утолщены внутренняя и боковые стенки. Важно, что кольцо занимает не весь гребень, а 2/3 его, стало быть, остается тонкостенная часть гребня. При созревании спор стенка спорангия разрывается, а кольцо, подобно пружине, разбрасывает споры. Из споры вырастает крошечное растеньице, в виде сердцевидной, прижатой к земле пластиночки. Это - заросток. У него есть ризоиды; на нижней стороне образуются антеридии и архегонии. Оплодотворение происходит как и у мохообразных. Из зиготы развивается зародыш, а потом и молодое растение папоротника.

Разнообразие папоротников. Папоротники - преимущественно лесные растения. Особенно много их во влажных лесах тропиков. Большинство их имеет сильно рассеченные листья, часто очень крупных размеров. Но есть немало папоротников и с цельными листьями. Некоторые представляют собой лианы с вьющимися стеблями или листьями, есть напоминающие деревья, со стволами 10 м и более высотой. Особенно много среди папоротников эпифитов, поселяющихся на стволах и ветвях деревьев. В умеренных широтах папоротников немного. Обычны у нас мужской папоротник, женский папоротник (названия восходят к глубокой древности, когда еще было неизвестно, как размножаются папоротники), орляк, страусопер и некоторые другие.

Хвощи и плауны. Это также многолетние травянистые споровые растения.

Их особенности в сравнении с папоротниками следующие:

Былой расцвет папоротникообразных. В группе папоротникообразных насчитывается 13 000 видов. Примерно 300 млн лет назад на Земле еще не было цветковых растений. Уже появились голосеменные, но особенно большую роль играли папоротникообразные. Многие из них были настоящие деревья, с камбием, достигавшие высоты 40 м, их стволы иногда были не меньше 1 м в диаметре. Некоторые напоминали хвощи, увеличенные до гигантских размеров, другие - плауны. Травы также были представлены исключительно папоротникообразными и мохообразными. Климат был теплый и влажный, а освещение - менее интенсивное, чем сейчас. Леса часто были заболочены, погибая, деревья падали в воду, заносились илом. Постепенно стволы спрессовывались и без доступа кислорода превращались в каменный уголь - прекрасное топливо.

Растение - целостный организм

Органы растения - и вегетативные, и генеративные - находятся в сложной взаимосвязи, обеспечивая жизнь единого организма. Корни поглощают из почвы воду и минеральные соли, которые нужны для нормального существования всех живых клеток. В корнях образуются органические вещества: аминокислоты, витамины, гормоны, ферменты и другие соединения, без которых невозможна жизнь организма. Некоторые из них идут на образование в листьях хлорофилла. Без хлорофилла не происходит процесс фотосинтеза. Для фотосинтеза необходима вода, которая также поступает к зеленым клеткам листа из корней.

Большое количество воды испаряется надземными органами, и тем самым растение предохраняет себя от перегрева. Воду к побегам подают корни.

В свою очередь, в клетках корней синтез разнообразных жизненно важных соединений возможен при поступлении в них органических веществ из листьев. Только в клетках с хлоропластами образуются органические вещества из неорганических - воды и углекислого газа. Продукты фотосинтеза необходимы корням для их роста и ветвления.

Таким образом, только при тесной взаимосвязи между надземными и подземными вегетативными органами возможна жизнь организма.

Цветение, созревание плодов и семян также невозможно без обеспечения генеративных органов всеми необходимыми им веществами. Эти вещества им поставляют вегетативные органы.

В свою очередь, генеративные органы оказывают влияние на жизнедеятельность вегетативных органов. Так, работа корней зависит не только от органов воздушного питания, листьев, но и генеративных органов. В опытах было показано, что удаление завязей из ряда цветков пшеницы или затенение колосьев приводило к заметному уменьшению поступления азота из корней в надземную часть растения.

Приведенные примеры свидетельствуют о том, что растительный организм - это единая и целостная система. В этой системе функции поделены между отдельными органами, но деятельность их тесно взаимосвязана.

Экология

Все мы прекрасно знаем злостных хищников, обитателей морей и океанов, таких как акулы, косатки, скаты и многие другие наводящие страх животные. Однако в пресной воде различных водоемов по всему миру можно встретить не менее опасных хищных рыб и животных.

1) Пиранья

Известные своими острыми, как бритва, зубами и удивительной прожорливостью, пираньи обитают в нескольких бассейнах крупнейших рек Южной Америки. Эта всеядная рыбешка предпочитает мясо, и хотя нападения на человека сегодня документируются крайне редко, самые первые путешественники в больших количествах становились жертвами этих ненасытных хищников.

Известные своими острыми, как бритва, зубами и удивительной прожорливостью, пираньи обитают в нескольких бассейнах крупнейших рек Южной Америки. Эта всеядная рыбешка предпочитает мясо, и хотя нападения на человека сегодня документируются крайне редко, самые первые путешественники в больших количествах становились жертвами этих ненасытных хищников.

Во время своего исторического путешествия в Бразилию Теодор Рузвельт смог увидеть, как стая пираний на его глазах сожрала целую корову, оставив от нее один лишь скелет буквально за считанные секунды. Его рассказ подогревал воображение местных жителей в течение долгих лет, хотя на самом деле это событие было разыграно, как спектакль, рыбаками, которые поймали стаю пираний и сильно морили их голодом до этого.

Пираньи являются важными "чистильщиками" рек, в которых они обитают, а если пищи становится меньше, вполне могут пожирать друг друга. Рыбаки часто страдают из-за пираний, которые оставляют у них шрамы. Пока точно неизвестно, сколько существует видов пираний, но примерно от 30 до 60.

2) Электрический угорь

Электрический угорь (лат. Electrophorus electricus

) – рыба, которая относится к семейству гимнотовые и является более близким родственником сома, чем обыкновенного угря. Эта необычная рыба обитает в водах рек Амазонки и Ориноко, которые протекают в Южной Америке. В пресноводных реках и их бассейнах электрические угри охотятся на добычу и защищаются от врагов с помощью специальных органов, которые способны сильно ударить током.

Электрический угорь (лат. Electrophorus electricus

) – рыба, которая относится к семейству гимнотовые и является более близким родственником сома, чем обыкновенного угря. Эта необычная рыба обитает в водах рек Амазонки и Ориноко, которые протекают в Южной Америке. В пресноводных реках и их бассейнах электрические угри охотятся на добычу и защищаются от врагов с помощью специальных органов, которые способны сильно ударить током.

Электрический угорь заглатывает воздух с поверхности воды для дыхания. Благодаря особым внутренним органам, они могут произвести электрический заряд напряжением до 1300 Вольт и силой тока до 1 Aмпер. Этого может быть достаточно для умерщвления взрослого человека.

В основном электрические угри охотятся на беспозвоночных, но взрослые особи могут питаться рыбой и даже мелкими млекопитающими. На человека нападают крайне редко, и только в случае, если их слишком разозлят. Предпочитают жить в мутной застоявшейся воде. Ученые давно заинтересовались этим угрем и подробно изучают его способности генерировать электричество.

3) Паук птицеед-голиаф

Второй по величине паук в мире, птицеед-голиаф (лат. Theraphosa blondi

), является родственником тарантула. Он получил свое название после того, как исследователи викторианской эпохи впервые были свидетелями того, как паук поймал и съел птицу колибри.

Второй по величине паук в мире, птицеед-голиаф (лат. Theraphosa blondi

), является родственником тарантула. Он получил свое название после того, как исследователи викторианской эпохи впервые были свидетелями того, как паук поймал и съел птицу колибри.

Эти крупные пауки обитают в болотистой местности тропических лесов северной части Южной Америки. Они могут достигать длины до 30 сантиметров вместе с лапами и весить около 170 граммов. Как и у многих других видов пауков, самки могут пожирать самцов после спаривания, частично поэтому продолжительность жизни самцов от 3 до 6 лет, а самок – 15-25 лет.

Несмотря на устрашающее название, птицы не являются главным блюдом в рационе питания паука. Они по большей части едят насекомых и других беспозвоночных, хотя иногда они не прочь полакомиться мелкими позвоночными. Эти пауки-гиганты обычно не представляют особой угрозы для человека, но если паука сильно разозлить, он может укусить, оставив укус не более серьезный, чем укус пчелы.

4) Тигровая рыба

![]() Эта рыба широко распространена на большей территории Африки и является свирепым хищником с огромными острыми зубами. Они часто охотятся стаями и иногда могут нападать даже на крупных животных. Нападения на людей случаются редко, но все-таки не исключаются.

Эта рыба широко распространена на большей территории Африки и является свирепым хищником с огромными острыми зубами. Они часто охотятся стаями и иногда могут нападать даже на крупных животных. Нападения на людей случаются редко, но все-таки не исключаются.

Самыми крупными видами тигровых рыб являются гигантский гидроцин (лат. Hydrocynus goliath ) и гидроцин виттатус (лат. Hydrocynus vittatus ). Оба этих вида используются в качестве рыбы для спортивной ловли. Гигантский гидроцин может весить до 50 килограммов. Его можно встретить в водах реки Конго и озера Танганьика. Обычная тигровая рыба весит не более 15 килограммов и водится в реке Замбези.

5) Нильский крокодил

Этот представитель хищного мира относится к роду настоящих крокодилов и обитает практически на всем африканском континенте. Крокодил завоевал репутацию одного из самых кровожадных и опасных животных на планете.

Этот представитель хищного мира относится к роду настоящих крокодилов и обитает практически на всем африканском континенте. Крокодил завоевал репутацию одного из самых кровожадных и опасных животных на планете.

Самцы нильского крокодила достигают в длину от 3,5 до 5 метров, однако были обнаружены и более длинные представители. Обычно крокодилы-одиночки нападают на добычу, примерно такого же размера, как и они, либо меньше. Изредка они могут охотиться группой. Тогда они выбирают животных крупнее, например, гиппопотамов или носорогов. Нильский крокодил может напасть на человека. От зубов этого хищника погибают примерно от нескольких сотен до нескольких тысяч людей в год!

Древние египтяне боялись и почитали нильского крокодила, он стал частью их мистических культов. В наше время крокодилов нещадно истребляют. Охотясь за их ценной кожей, хотя защитники природы смогли добиться, что популяция этих животных в Африке увеличилась. Сегодня насчитывается от 250 до 500 тысяч особей.

6) Рыба змееголов

Змееголовы часто наводят страх на людей с запада, где некоторые виды этих агрессивных рыб были занесены в качестве инвазивных видов. После того, как один рыбак обнаружил змееголова вида Channa argus

в Северной Америке, в одном из прудов штата Мэриленд, новость о находке стала настоящей сенсацией. Биологи предупреждают, что эта крупная пресноводная хищная рыба уже достаточно хорошо обосновалась в водоемах Северной Америки, где она наносит серьезный ущерб местным экосистемам.

Змееголовы часто наводят страх на людей с запада, где некоторые виды этих агрессивных рыб были занесены в качестве инвазивных видов. После того, как один рыбак обнаружил змееголова вида Channa argus

в Северной Америке, в одном из прудов штата Мэриленд, новость о находке стала настоящей сенсацией. Биологи предупреждают, что эта крупная пресноводная хищная рыба уже достаточно хорошо обосновалась в водоемах Северной Америки, где она наносит серьезный ущерб местным экосистемам.

Прожорливые хищники верхнего уровня пищевой цепочки, змееголовы, достигают в длину около метра. Они охотятся на беспозвоночных, лягушек и мелкую рыбу, а во время размножения могут нападать на все, что движется.

Змееголовы могут дышать воздухом и могут выжить без воды до 4 дней! Они переживают длительные периоды засухи, закапываясь в грязь. Родиной нескольких видов этих рыб является Азия, где их часто ловят и едят люди. Часто змееголовов держат в домашних аквариумах, хотя владельцев этих рыб предупреждают, что они обладают агрессивным нравом.

7) Бахромчатая черепаха – Мата-мата

Мата-мата (лат. Chelus fimbriatus

) – пресноводная черепаха, которая обитает в бассейнах Амазонки и Ориноко в Южной Америке. Эти странные на вид черепахи являются полностью водоплавающими, хотя предпочитают мелководье, застоявшуюся воду, где они могут легко высунуть голову из воды и вдохнуть воздуха.

Мата-мата (лат. Chelus fimbriatus

) – пресноводная черепаха, которая обитает в бассейнах Амазонки и Ориноко в Южной Америке. Эти странные на вид черепахи являются полностью водоплавающими, хотя предпочитают мелководье, застоявшуюся воду, где они могут легко высунуть голову из воды и вдохнуть воздуха.

Черепаха мата-мата может достигать внушительных размеров и весить до 15 килограмм. Питается беспозвоночными и рыбой, для людей не представляет угрозы, хотя внешность черепахи может быть довольно пугающей.

Мата-мата крайне чувствительна к качеству воды, как в неволе, так и в дикой природе, поэтому загрязнение окружающей среды негативно влияет на это пресмыкающееся.

8) Гигантский сом

Эти крупные сомы обитают во многих реках по всему миру, являются важными "мусорщиками" пресноводных экосистем.

Эти крупные сомы обитают во многих реках по всему миру, являются важными "мусорщиками" пресноводных экосистем.

Самым крупным представителем гигантский шильбовый сом из реки Меконг, который достигает размера до 3,2 метра в длину и веса 300 килограммов. Когда-то сом водился в нескольких странах Юго-восточной Азии, сейчас находится под серьезной угрозой исчезновения из-за разрушения естественной среды обитания. Про эту пресноводную рыбу известно совсем немного, предпринимаются попытки, чтобы сохранить исчезающий вид.

Гигантский сом не особо опасен для человека. Некоторые представители гигантских шильбовых сомов способны жить более 60 лет.

9) Водяной паук - серебрянка

Водяной паук (лат. Argyroneta aquatica

) – единственный известный паук в мире, который живет полностью под водой. Как и другие паукообразные насекомые, он должен дышать воздухом, поэтому паук формирует воздушный пузырь, который держит волосками на ногах и животе. Паук вынужден время от времени подниматься к поверхности воды, чтобы пополнять запас воздуха, хотя и не слишком часто.

Водяной паук (лат. Argyroneta aquatica

) – единственный известный паук в мире, который живет полностью под водой. Как и другие паукообразные насекомые, он должен дышать воздухом, поэтому паук формирует воздушный пузырь, который держит волосками на ногах и животе. Паук вынужден время от времени подниматься к поверхности воды, чтобы пополнять запас воздуха, хотя и не слишком часто.

Водяной паук встречается в северной и центральной Европе, а также некоторых северных районах Азии. Необычным у этих пауков является то, что самец больше самки, возможно, потому, что самцы более активные охотники.

Пауки больно кусаются, после укуса может быть жар. Эти пауки могут укусить, находясь под водой.

10) Анаконда

Анаконды являются одними из самых крупных змей на планете и обитают в реках и влажных районах Южной Америки. Название "анаконда", как считается, произошло от тамильского слова "anaikolra"

, что означает "убийца слонов", ссылаясь на устрашающую репутацию рептилий.

Анаконды являются одними из самых крупных змей на планете и обитают в реках и влажных районах Южной Америки. Название "анаконда", как считается, произошло от тамильского слова "anaikolra"

, что означает "убийца слонов", ссылаясь на устрашающую репутацию рептилий.

Анаконды питаются рыбой, птицами, рептилиями и мелкими млекопитающими, их часто держат в качестве домашних питомцев. Эти крупные змеи могут быть опасны для человека, однако известно всего несколько случаев нападений.

Как и остальные удавы, анаконды неядовитые, а умерщвляют добычу, сильно сжимая ее в объятиях. Как и другие змеи, анаконды заглатывают добычу целиком.

11) Гигантский пресноводный скат

Пресноводные скаты обитают в реках Юго-восточной Азии и северной Австралии, где они могут достигать гигантских размеров – до 5 метров в длину. Вес некоторых представителей может быть 600 килограммов. Об этих существах известно очень мало, включая то, сколько их осталось на планете, и могут ли они выжить в соленой воде.

Пресноводные скаты обитают в реках Юго-восточной Азии и северной Австралии, где они могут достигать гигантских размеров – до 5 метров в длину. Вес некоторых представителей может быть 600 килограммов. Об этих существах известно очень мало, включая то, сколько их осталось на планете, и могут ли они выжить в соленой воде.

Этих скатов очень трудно увидеть, потому что они любят зарываться в речной ил. Охотятся на моллюсков и крабов, поражая добычу своими электрическими разрядами. Известны случаи, когда скаты переворачивали лодки, однако на людей они нападают крайне редко.

Скат наносит мощный удар хвостом, на котором расположен шип, который содержит смертельный яд, и жало длиной до 38 сантиметров.

Многие ученые обеспокоены, что пресноводным скатам угрожает опасность исчезновения из-за загрязнения рек и потери естественной среды обитания.

12) Рыба-вампир

Клыкастая рыба-вампир, Скумбриевидный гидролик (лат. Hydrolycus scomberoides

), предлагается на рынках Певаса, Перу, в районе реки Амазонки. Она обитает в бассейнах рек Амазонки и Ориноко, является довольно опасным хищником, но славится своим вкусным мясом.

Клыкастая рыба-вампир, Скумбриевидный гидролик (лат. Hydrolycus scomberoides

), предлагается на рынках Певаса, Перу, в районе реки Амазонки. Она обитает в бассейнах рек Амазонки и Ориноко, является довольно опасным хищником, но славится своим вкусным мясом.

Рыбы-вампиры охотятся преимущественно на мелкую рыбешку, особенно на пираний, которых они пронзают своими острыми и длинными клыками. Устрашающие зубы рыб-вампиров могут вырастать до 15 сантиметров!

13) Рыба обычная ванделлия

Некоторые местные жители, которые живут на берегах Амазонки, знают методы предотвращения заражения этой инфекцией, потому что без хирургического вмешательства рыбу извлечь из человеческого тела практически невозможно. Они советуют одевать очень плотно прилегающую одежду и избегать мочеиспускания в водах реки. Долгое время считалось, что моча привлекает рыбу, однако последние исследования показали, что рыба к ней равнодушна.

Известно очень мало случаев поражения человека. Средняя ширина рыбы – 0,6 сантиметров, длина – 7,5 сантиметров, поэтому, чтобы забраться в мочеиспускательный канал – рыба должна быть куда меньше. Однако даже минимальный риск заражения заставляет людей держаться подальше от тропических рек, особенно в областях, где водятся ванделлии.

На протяжении суток или в течение года, изменение температуры при перемещении от экватора к полюсам и т.д. Для животных существование можно считать нормальным, если изменения экологического фактора находятся в пределах его максимального и минимального значений, то есть границ толерантности.

Между значениями, ограничивающими возможность существования животного, находится наиболее для него благоприятная, но относительно узкая зона оптимума. Между зоной оптимума и максимумом или минимумом находится зона пессимума, в которой на организм влияют неблагоприятные условия.

Зоны оптимума и пессимума устанавливаются по числу особей, приходящихся на единицу площади, то есть по плотности популяций вида.

Определение 1

Экологическая валентность вида – это способность данного вида заселять разную среду, которая характеризуется различными изменениями экологических факторов.

Стенобионтный вид – это вид с малой экологической валентностью, приспособленный переносить только ограниченные колебания факторов среды. Сухопутные представители: обитающая во влажных тропических лесах человекообразная шимпанзе, обитатель хвойного леса умеренной зоны – глухарь. Стенобионты водной среды: рифообразующие кораллы, для нормального роста и развития которых необходимы строго определенные температура, степень освещенности и соленость морской воды. Эти кораллы живут в тропической зоне Мирового океана.

Эврибионтный вид – это вид, способный заселять местообитания с меняющимися условиями, или различные местообитания (лисица – встречается в горах и на равнине, в степи и в лесу, в границах нескольких ландшафтно – климатических зон; киты могут существовать в различных широтах).

При указании относительной степени толерантности применяют соответствующие термины с приставкой «стено» - узкий или «эври» - широкий:

- относительные температуры – стенотермные или эвритермные;

- пищевой рацион – стенофаги или эврифаги;

- соленость воды – стеногалинны или эвригалинны;

- по отношению к месту обитания – стеноэки и эвриэки и т.д.

Условия распространения и существования животных в морской среде

Моря и океаны включают наиболее богатую фауну, на долю которой приходится 64% всех видов животных. Многие классы животных способны обитать только в море: плеченогие, коралловые полипы, головоногие и боко-нервные моллюски, оболочники, бесчерепные, губки, немертины, многощетинковые кольчецы и др.

На морские организмы особое влияние оказывают:

- давление;

- плотность;

- глубина проникновения солнечной радиации;

- растворение солей и содержание газов;

- распределение тепла;

- течения.

В морской среде выделяют две группы биотопов:

- Пелагиаль – толща морской воды, в которой жизнь не связана с твердым субстратом (берег, дно). Представители пелагиали активно или пассивно плавают (нектон, планктон, китообразные, рыбы, моллюски (кальмары), крупные головоногие).

- Бенталь – вся поверхность дна и берег. Для бентали характерно вертикальное расчленение, выделяют литоральную и абиссальную зоны. Резкой границы между этими зонами нет, их делит батиальная зона.

Литоральная зона включает поверхность континентального шельфа от зоны заплеска до начала материкового ската. Зона характеризуется наличием весьма разнообразных биотопов и обилием пищи.

Абиссальная зона состоит из морского дна и прилегающего слоя воды от края материкового ската. Наиболее однообразная среда обитания на планете. Пищевые ресурсы скудные, представлены в основном детритом. Главные обитатели на большой глубине – иглокожие. На дне обитают фильтраторы: черви, актинии, моллюски, морские пауки-пантоподы, крабы и др. животные. Имеется много реликтов – рыбы-химеры, стебельчатые морские лилии и некоторые другие представители.

Условия распространения и существования животных в пресных водах

Пресные водоемы разобщены и прямых связей между населяющих их животных, нет. В пресных водоемах нельзя встретить головоногих моллюсков, иглокожих, многощетинковых кольчецов, но могут попадаться представители кишечнополостных и губок. Только с пресными водоемами связаны земноводные животные.

Пресная фауна происходит от морской, поэтому на распространение организмов оказывают влияние общие факторы среды:

- Соленость водоемов. Некоторые виды животных – эвригалинные организмы - приспособились к колебаниям солености воды. Стеногалинные организмы к степени солености строго избирательны.

- Жесткость воды. Так, мшанки, губки, некоторые виды раков могут обитать только в мягкой воде.

- Содержание гумуса и растворенного кислорода. В водоемах, богатых гумусом, мало живых организмов. Разложение органических веществ ведет к заморам рыбы, что особенно опасно для стеноксибионтов.

- Температура. Большинство представителей внутренних вод относят к эвритермным организмам.

- Течения. Представители пресноводных водоемов чувствительны к скорости движения воды, их делят на реофилов – обитателей текучих вод и лимнофилов – обитатели стоячей воды.

Условия распространения и существования наземных животных

На суше происходят широкие колебания всех факторов среды обитания.

Главнейшие факторы, обуславливающие распространение сухопутных животных:

- Влажность воздуха и почвы. Различают гигрофилы – влаголюбивые животные и ксерофилы – сухолюбивые, есть организмы, существование которых не зависит от влажности.

- Движение воздуха. Наличие сильного ветра (острова, морские побережья) отпугивает летающих насекомых, а за ними исчезают и насекомоядные животные.

- Температура. Каждый вид имеет свой собственный диапазон температур – температурный оптимум вида, обеспечивающий благоприятное существование. Эвритемные виды в основном заселяют умеренные климатические пояса, стенотермные виды подразделяют на термофильные (политермные) – теплолюбивые и термофобные (олиготермные) – холодолюбивые.

- Солнечная радиация. Свет оказывает влияние на существование дневных и ночных форм животных. Существенное влияние оказывает длина светового дня. Явление фотопериодизма предопределяет развитие строго определенного количества поколений в течение года у насекомых, расширение ареалов в другие широтные пояса и др.

- Характер субстрата. Существует зависимость распространения животных от солености почвы. Наиболее чувствительны к засолению членистоногие. К примеру, жуки рода Bledius встречаются только на засоленных почвах. Химизм почвы может оказывать на животных опосредованное влияние, через кормовые растения.

- Растительный покров обуславливает характер биоценоза и выступает его индикатором. Например, в хвойных лесах Севера, где произрастают багульник, брусника, зеленые мхи можно встретить синицу-московку, глухаря, клестов, кедровку, соболя, бурундука, рысь.

Отдел мохообразные представляет собой своеобразную группу растений, занимающих промежуточное положение между водорослями и собственно наземными растениями. Название «мох» ошибочно применяют к ряду растений, не относящихся к мохообразным: мох, растущий на коре деревьев с северной стороны, - это в действительности водоросль, «олений мох » - лишайник, а «испанский мох», свисающий с деревьев на юге США, - семенное растение, близкое к ананасу.

Мохообразные, или бриофиты - очень древние наземные растения . Они появились почти одновременно с риниофитами, но дожили до наших дней. Это наиболее примитивные современные высшие споровые растения . Все представители мохообразных - многолетние, достаточно мелкие растения , высота которых обычно составляет 10-20 см. Тело мхов -слоевище либо расчленено на стебли и листья. Роль корней у них выполняют тонкие волоски- ризоиды .

Мхи имеют хлорофилл, фотосинтезируют, живут на суше, в сырых местах, реже - в воде. Тело мхов состоит из тканей, но настоящих сосудов не имеет .

В период половодья или обильных дождей мужские клетки - сперматозоиды подплывают к яйцеклетке, где и происходит их слияние. После оплодотворения образуется зигота (от греч. «зиготос» - соединенный вместе) начальная стадия развития зародыша. Из оплодотворенной зиготы на следующий год развивается коробочка на длинной безлистной ножке - спорогон. Он покрыт колпачком, в котором образуются споры.

Когда колпачок спадает, из созревшей коробочки выпадают споры и, попав в благоприятные условия, прорастают в зеленую разветвленную нить - предросток. На нем образуются почки , а из них вырастают мужские и женские экземпляры кукушкина льна. Таким образом, в жизненном цикле развития мхов происходит чередование полового и бесполого поколений.

Классификация Отдела Мохообразные

- Класс Антоцеротовые;

- Класс Печеночники;

- Класс Листостебельные;

- Подкласс Зеленые (Бриевые);

- Подкласс Сфагновые;

Общая характеристика моховидных

- Вечнозеленые, автотрофные, в основном многолетние растения ;

- Отдел включает 25000 видов;

- Тело состоит из множества клеток и представляет собой либо слоевище (таллом), либо стебелек, от которого отходят боковые побеги, и корнеподобные выросты - ризоидов. корней нет;

- Таллом слабо дифференцирован, но имеются зачатки проводящей и покровной ткани . Механическая ткань в гаметофите отсутствует. В клетках имеются хлоропласты . Они способны к фотосинтезу. Клеточная оболочка состоит из целлюлозы. Глюкозу запасают в виде крахмала. Клетки могут быть диплоидными (2n) и гаплоидными (n).

- Всегда имеется чередование жизненных циклов. Основное поколение – гаметофит (n), спорофит (2n) редуцирован и развивается на теле гаметофита;

- На гаметофите развиваются органы полового размножения: мужские – антеридии, женские – архегонии;

- На гаметофите развиваются органы полового размножения: мужские – антеридии, женские – архегонии. Процесс оплодотворения зависит от воды, так как сперматозоиды подвижны;

- Процесс оплодотворения зависит от воды, так как сперматозоиды подвижны;

- Спорофит является органом бесполого размножения, представлен корневищем, вайями со спорангиями, в которых находятся спорами (n). Споры образуются в результате мейоза;

- После прорастания споры развивается протонема , на которой формируются почки будущих гаметофитов;

- Гаметофиты также способны размножаться вегетативно;

Листостебельные мхи (зеленые)

- Известно 2000 видов;

- Многолетние, вечнозеленые растения от 1 мм до 50 см;

- Образуют сплошной покров на болотах, лугах, горах и хвойных лесах;

- Строение чаще листостебельное, гаметофит двудомный, способен к вегетативному размножению. На его верхушке располагаются гаметангии мужские (антеридий) и женский (архегоний);

- Из оплодотворенной яйцеклетки развивается коробочка на ножке, в которой созревают гаплоидные споры (n);

- Спора попав во влажную среду прорастает в протонему;

- Гаметофит имеет ризоиды, которые выполняют функцию удержания в почве.

Листостебельные мхи (сфагновые)

- Известно 400 видов;

- Распространены преимущественно в умеренных и холодных зонах;

- Обитают на болотах, заболоченных лугах;

- Стебли сфагновых мхов прямостоячие, с олиствленными ветвями;

- Листья однослойные и имеют клетки двух типов – хлорофиллоносные и водоносные. Благодаря множеству водоносных клеток сфагнум может быстро поглощать и долго удерживать большое количество воды (в 20-40 раз больше своего сухого веса);

- Ризоидов нет;

- На протонеме формируются почки будущих гаметофитов;

- Сфагнум очень устойчив к разложению, высушенный долго сохраняется. На болотах отмирающие нижние части слоевища опадают на дно и подвергаются только частичному анаэробному разложению. В результате данного процесса образуется торф. В нем формируется бактерицидное вещество – сфагнол.

Печеночные мхи (печёночники), класс мхов.

Включает ок. 8,5 тыс. видов.

- Распространены от экватора до полярных областей, особенно многочисленны во влажных тропических и субтропических лесах. Растут на сырой почве, коре деревьев, листьях, реже на камнях и скалах, есть водные формы.

- Печёночники имеют дорзовентральный (спинно-брюшной) гаметофит, у которого верхняя сторона всегда отличается от нижней. Просто устроенные печёночники – маршанциевые мхи имеют вид стелющегося по земле, вильчато разветвлённого таллома. От средней жилки с нижней стороны отходят ризоиды – одноклеточные нитевидные выросты, прикрепляющие таллом к земле и снабжающие его водой и минеральными солями. Кроме того, на брюшной стороне расположены брюшные чешуйки.

- Высшие печёночники – юнгерманниевые мхи – имеют тонкий стелющийся стебель , на котором располагаются 3 ряда листьев: 2 ряда спинных и один ряд брюшных. Вегетативное размножение происходит отделением частей талломов и стеблей или при помощи выводковых почек. Оплодотворение совершается при наличии капельно-жидкой влаги. Практического значения печёночники не имеют.

Мохообразные играют важную роль в природе. Поселяясь на камнях, песке и т. п., они выступают в роли растений-пионеров , подготавливая почву для других растений. Мхи имеют важное значение в экосистемах, выполняя роль регуляторов водного режима. Большое значение мохообразных в образовании торфа. Особую роль в этом играет мох сфагнум. Дерновинки сфагнума впитывают большое количество воды, поэтому поверхность почвы, зарастая этим мхом, переувлажняется и заболачивается. Нижние участки дернинок темнеют и уплотняются, превращаясь в торф - полезное ископаемое, образованное скоплением остатков растений, подвергшихся неполному разложению при переувлажнении. Торф используют как топливо и удобрение. Сфагновые мхи выделяют вещества, губительно действующие на бактерии , и поэтому задерживают процессы гниения всех отмерших остатков. Высушенные сфагновые мхи во время Первой и Второй мировой войн использовали как перевязочный материал вместо ваты, так как они обладают антибактериальными свойствами и очень гидроскопичны (способны поглощать влагу).